「社労士試験は、決して簡単な試験じゃない。でも、努力と改善を重ねれば、誰でも合格できる試験だ。」

2年目の挑戦を終えて合格した今だからこそ、そう断言できます。

この記事では、私が2年目に社労士試験に合格したときの勉強時間と勉強スタイルについて、リアルな記録とともに振り返ります。

社労士試験|2年目のスタートは1年目の反省から

1年目の不合格はやり切った感と悔しさが混ざった感覚でした。特に、8月に160時間以上も勉強したやり切った感があるものの、わずかに合格点に届かなかった現実。

でも、ただ落ち込んでも仕方がありません。まずやるべきは「なぜダメだったのか」を分析することでした。

具体的には、以下のような反省点が明確になりました。

- エンジンをかけるタイミングが遅すぎた:結果として直前期に問題演習の時間が不足。

- 過去問を回す回数が少なかった:時間不足となり、過去問を回す回数が不足。

- 科目の横断整理が不十分:類似論点を横断整理すべきところを積み残し。

- 選択式の対策不足:足切り対策としての選択式への勉強時間が不足。

- インプットに時間かけすぎ:講義を聴く時間を取り過ぎ、アウトプット不足。

こうした反省を踏まえ、2年目の社労士試験対策では以下の3つを徹底しました。

- 「完璧主義」ではなく「回転重視」の学習法

- インプットよりアウトプット重視

- 直前期は横断整理によって科目ごとの知識を整理

- 選択式対策の実施

1年目の勉強時間はこちら

1年目の勉強時間については、以下の記事で詳しく解説しています。

社労士試験|2年目の勉強時間を公開

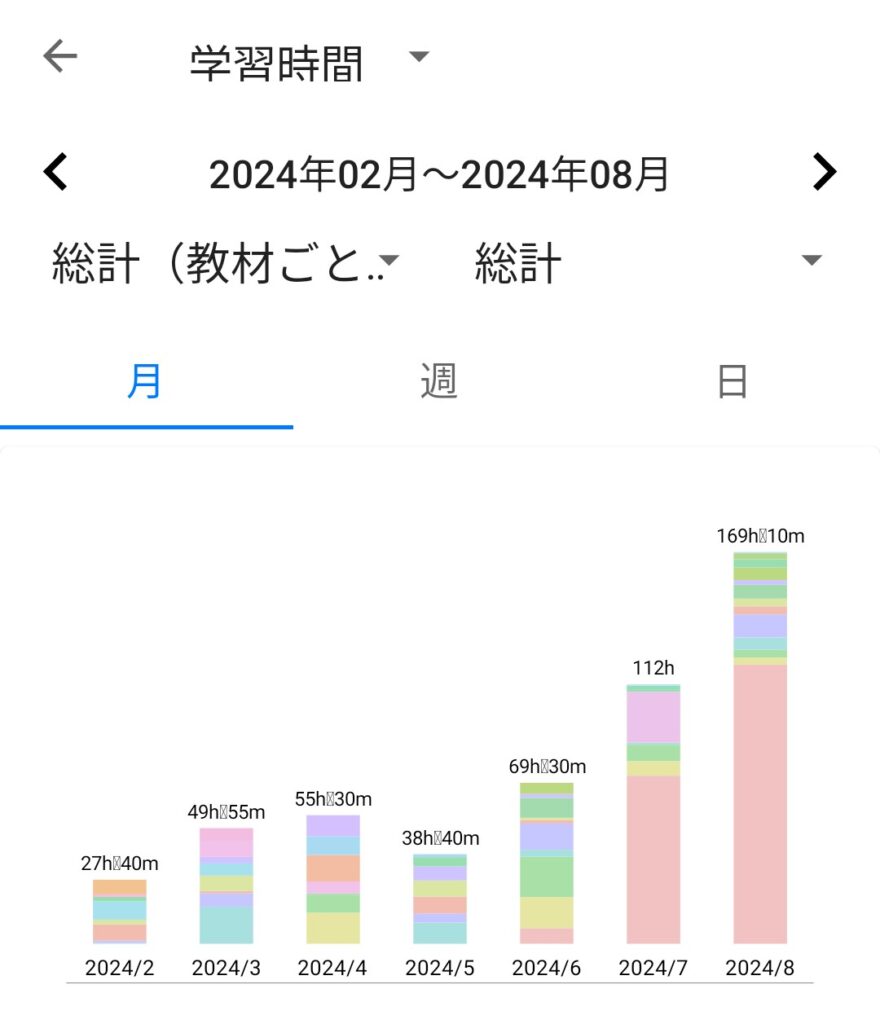

私は2年目もStudyplusというアプリで勉強時間を記録していました。

以下が、2023年9月から2024年8月までの1年間の勉強時間の一覧です。

| 月 | 勉強時間 |

|---|---|

| 2023年9月 | 2時間35分 |

| 10月 | 44時間5分 |

| 11月 | 9時間40分 |

| 12月 | 40分 |

| 2024年1月 | 24時間20分 |

| 2月 | 27時間40分 |

| 3月 | 49時間55分 |

| 4月 | 55時間30分 |

| 5月 | 38時間40分 |

| 6月 | 69時間30分 |

| 7月 | 112時間00分 |

| 8月 | 169時間10分 |

| 合計 | 604時間5分 |

以下に、本試験直前7か月の勉強時間推移を示します。

正直、序盤はかなりスロースタートでした。特に12月は実質勉強時間は取れませんでした。でも、「ゼロの日を作らない」という意識だけは保っていました。

結果的に、後半にかけて勉強時間はしっかり伸び、7月・8月の追い込みでようやく「合格ライン」を超える実感が持てるようになったのです。

社労士試験2年目の勉強法|教材・進め方・スケジュール管理

使用教材は、大原の社労士講座(資料通信)。1年目は大原の社労士24+フォーサイトを中心で使用したのに対し、2年目は講義のない資料通信で勉強を進めました。

学習の進め方は以下のサイクルに集約:

- テキストの通読(理解メイン)

- 過去問・問題演習(アウトプット重視)

- 間違えた部分やあいまいな部分だけテキストに戻る

- 定期的問題演習を復習

1年目は「講義を聴いて理解してから進む」を重視しすぎて、インプット偏重型になり、時間がかかっていました。2年目は「とにかく問題を回す」ことを意識し、完璧主義を手放した学習法に切り替えました。

また、1年目に足を引っ張った「横断整理」の弱さも克服ポイントでした。2年目は、直前期に「横断整理をまとめる日」を設け、年金・健康保険・労災の違いなどを重点的に比較整理する時間を取りました。

社労士試験|2年目も直前2か月の追い込み

本気でエンジンがかかったのは7月からでした。8月はなんと169時間10分。前年の160時間25分を超え、自分でも「ここまでやったなら負けても悔いなし」と思えるレベルでした。

この2か月弱で全体の47%(281時間)の勉強時間を集中投入。しかも、1年目と比べて試験日が2日早かった(8月25日 vs 8月27日)ため、1年目より短い期間でさらに多くの勉強時間を確保したことになります。人生で最も勉強した2か月だったと思います。

この時期は、

- 朝と通勤時間、スキマ時間の活用

- 昼休みでの問題演習

- 帰宅後や休日も模試や答練の復習

という生活。家族にも協力してもらい、「試験中心の生活」を築けたことが結果につながったと思います。

当初は毎月コンスタントに勉強時間を確保し、直前期には余裕を持って仕上げる計画でした。しかし、結局エンジンがかかったのは7月からでした。

この追い込みが、合格への決定打となりました。

社労士試験|2年目の試験結果と成績

2年目の試験結果は以下の通りでした。

選択式:33点

択一式:55点

結果:合格!

試験本番でのミス…それでも合格!

本試験では見直しの段階で3問の解答を変更しました。しかし、3問とも最初の解答が正解でした…。

「迷ったら最初の解答を信じる」

このセオリー、絶対に守るべきです。私のように「直感を信じられなかった」ことで、落ちていた可能性もありました。

社労士試験|「知識がつながる」瞬間

1年目の経験から、2年目で生きたのは、「知識がつながる」感覚です。

例えば、健康保険の傷病手当金の支給要件を学んでいるときに、雇用保険の傷病手当との比較が自然に浮かんでくる。そんな「点と点が線でつながる感覚」が、7月頃から少しずつ出てきました。

これは、回転数を上げたことで知識の重なりが強くなり、「科目ごとの暗記」から「知識が横断整理」に変わった証拠だと思っています。

1年目との違い

Studyplusの記録からも分かる通り、2年目も直前期追い込み型の勉強スタイルでした。

ただし、2年目は、1年目よりも早い段階で「知識がつながる」感覚を得られました。そのため、本試験の2週間前には「合格点は取れそうだな」という実感を持てるようになっていました。

本試験前日には、妻にこう話していました。

「合計で高得点は取れると思う。難問は解ける。選択式で奇問さえ出なければ受かる。」

本試験中の感覚

試験当日、不思議なほど落ち着いていました。

会場(東京流通センター)に到着してからも、ほどよい緊張感と気持ちに余裕があり、午前中の選択式はリズムよく解けた実感がありました。

午後の択一式を解いているときは、まるで問題と会話しているような感覚でした。そして、最後の方に近づくと、こんな感覚が芽生えるほど。

「あー、もう終わっちゃうんだ。楽しかったな。」

この余裕が、試験の成功につながったのかもしれません。

まとめ|反省を活かせば合格に近づく

社会保険労務士試験に2年目で合格するために必要だったこと。それは、1年目の敗因を冷静に振り返り、「改善」につなげたことでした。

- インプットよりアウトプット重視

- テキスト→過去問→復習の回転学習

- 直前2か月で一気に仕上げる追い込み

社労士試験は「正しい努力」ができれば、誰にでもチャンスがあります。この記事が、これから挑戦する方のヒントになれば嬉しいです。

関連記事|合わせて読むならこちら!

『社労士試験2年目|勉強・メンタルのリアル』はこちら!

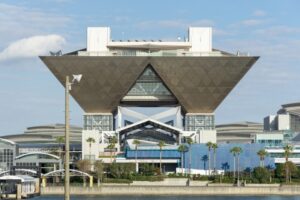

『社会保険労務士(社労士)試験の会場レポート|東京ビッグサイト編』はこちら!

『社会保険労務士(社労士)試験の会場レポート|東京流通センター(TRC)編』はこちら!

コメント