社会保険労務士(社労士)試験って、どれくらい勉強すれば合格できるの?

必要な勉強時間は?

効率的な勉強法ってあるの?

こんな疑問を抱いている方へ、実際に2年目のチャレンジで社会保険労務士試験に合格した私のリアルな体験談をお届けします。

社会保険労務士試験(社労士試験)は、数ある国家資格の中でも難関として知られています。

その合格を目指すうえで、最も多くの人が気にするのが「どれくらいの勉強時間が必要なのか?」ということです。

私自身も、勉強を始める前はその点が非常に気になっていました。

「どれくらい勉強すれば合格できるんだろう?」「働きながらでも本当に受かるのかな?」という不安は常にありました。

結果的に、私は、2年目のチャレンジで社労士試験に合格しました。

この記事では、1年目の勉強時間・成績・学習スタイルを具体的に振り返りながら、どんな勉強法で社労士試験に挑んだのかを赤裸々にお伝えします。

これから社労士試験を目指す方に、現実的な勉強時間の目安と、合格までの道筋が少しでも伝われば幸いです。

社労士試験|必要な勉強時間の目安は?

まず、一般的に言われている社労士試験の合格に必要な勉強時間は、800時間〜1000時間程度とされています。

この数字は、各資格学校のカリキュラム設計にも基づいています。

つまり、標準的な学習ペースで教材を一通りこなし、過去問演習や模試を重ねると、このくらいの時間が必要になる、という目安です。

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、

・どれだけ集中して勉強できるか

・すでに知識があるか(法律・労務関連のバックグラウンド)

・勉強法が効率的かどうか

といった点で、大きく変わってきます。

私の場合は、1年目に約770時間を勉強に費やしましたが、残念ながら不合格でした。

その経験を踏まえて、実際の勉強時間を月別に公開し、社労士試験の厳しさと現実的な勉強時間を伝えたいと思います。

社労士試験|1年目の勉強時間を公開

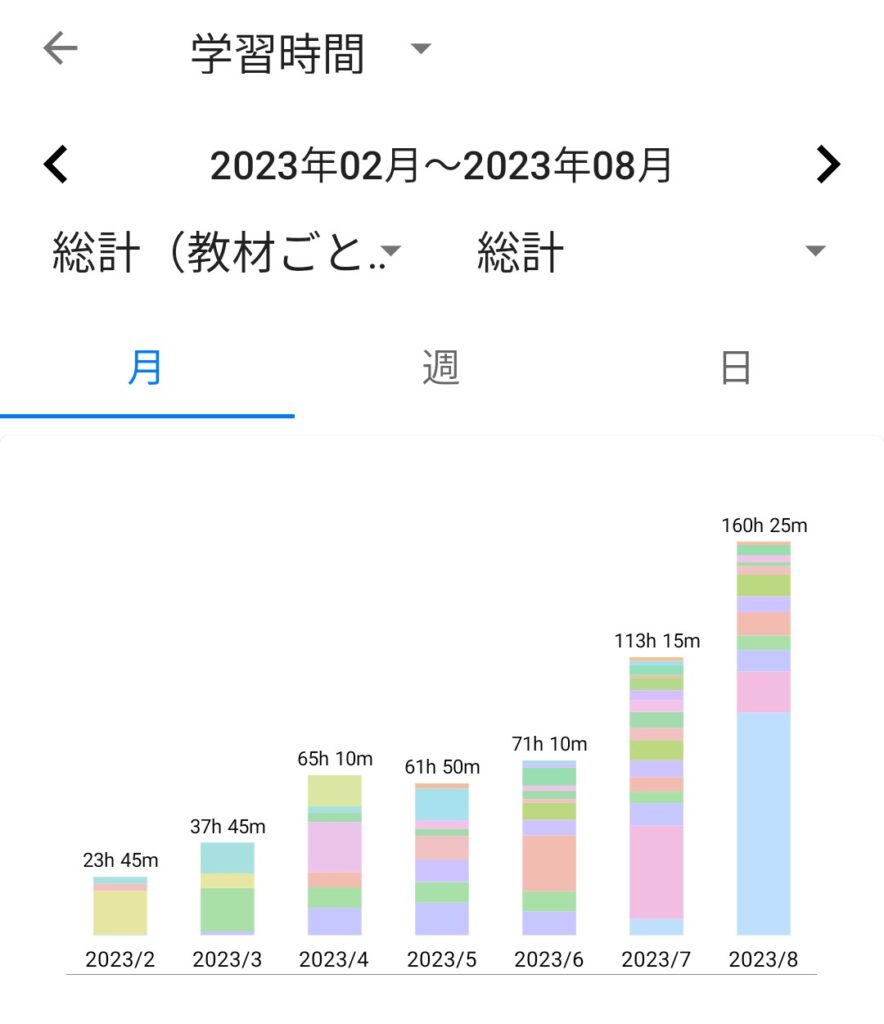

私はStudyplusというアプリで勉強時間を記録していました。

以下が、2022年9月から2023年8月までの1年間の勉強時間の一覧です。

| 年月 | 勉強時間 |

|---|---|

| 2022年9月 | 29時間30分 |

| 2022年10月 | 42時間25分 |

| 2022年11月 | 53時間25分 |

| 2022年12月 | 66時間15分 |

| 2023年1月 | 47時間25分 |

| 2023年2月 | 23時間45分 |

| 2023年3月 | 37時間45分 |

| 2023年4月 | 65時間10分 |

| 2023年5月 | 61時間50分 |

| 2023年6月 | 71時間10分 |

| 2023年7月 | 113時間15分 |

| 2023年8月 | 160時間25分 |

| 合計 | 772時間20分 |

合計772時間20分。巷で言われる「合格に必要な800~1000時間」には届いていません。

グラフで見ると、直前2か月の勉強量が急激に増えているのがよくわかります。

7月に113時間、8月には160時間と、「人生で最も勉強した2か月」でした。

特に8月は、1日平均6時間以上のペースで勉強していました。

平日は朝やスキマ時間、休日も勉強時間優先という生活スタイルに加えて、夏休みも勉強時間に充てました。

この数字を見てもわかる通り、社労士試験の勉強時間は短期間で詰め込むより、長期的にコツコツ積み上げていく方が現実的ではあります。

早めにペースをつかみ、自分なりのリズムを作ることがとても重要だと痛感しました。

社労士試験|1年目の試験結果と成績

試験結果は以下の通りでした。

選択式:28点(基準点割れあり)

択一式:44点(合格基準まであと1点)

結果:不合格

選択式での基準点割れと、択一式での1点不足。

直前期に追い込んだ努力は実りましたが、結果はあと一歩届かず。

しかし、この経験が2年目の合格につながる大きな学びとなりました。

「直前期のやり切った感」と「あと一歩で悔しい」という思いが原動力となり、次の挑戦へのモチベーションを維持できたのです。

また、直前期に一気に詰め込んだことにより、頭の中で知識がつながり始める感覚がありました。この感覚が、2年目の学習において「勉強法を見直すヒント」になったのです。

社労士試験|効率的な勉強法を考える

私の1年目の勉強スタイルは、直前期に一気に勉強時間を増やす「追い込み型」でした。

月ごとの勉強時間を見ても明らかなように、7月・8月に一気に時間を投入。まさに「最後の2ヶ月に魂を込める」スタイルです。このスタイルのメリットとデメリットです。

メリット

- 一気に集中できる

- 緊張感を持って勉強に臨める

- 短期間で記憶がつながりやすい

デメリット

- 基礎が不十分なまま応用問題に突入してしまう

- 試験直前の不安が大きい

- 「間に合わない」可能性も高い

実際に私も、「もう1週間早く追い込めていれば…」という後悔が残りました。

これは、仕事をしながら資格を目指す会社員にとっては、ある意味「あるあるなパターン」かもしれません。試験が近づくにつれて焦りが強くなり、「やばい、間に合わないかも」という不安が増す中で、必死に勉強時間を確保しました。

1日のスケジュール例としては以下の通りです:

- 平日:朝やスキマ時間(3時間)

- 休日:9時〜12時/14時〜18時/21時~23時(計9時間前後)

毎日のスケジュールは決して楽ではありませんでしたが、なんとか時間を捻出して勉強に充てました。

結果的には、「もっと早く本気になっていれば」という後悔も残ります。 今思えば、3月〜5月あたりにもう少しギアを上げていれば、違った結果になっていたかもしれません。

1年目の反省点として感じたことは、下記の点です。

- インプットの偏り

- 過去問演習やアウトプットの遅れ

- 自分の理解度を客観視できていなかった

やはり社労士試験は、暗記がメインとは言え、暗記だけで乗り越えるには厳しいかもしれません。科目横断的な知識の整理、 知識の関連性や理解を深める工夫、そして何より反復が重要です。

模試や過去問を通じて「自分の弱点を見える化」することも、効率的な勉強法につながります。

私が特に有効だと感じたのは、以下の方法です:

- 過去問の選択肢を根拠が解説できるレベルまで繰り返す

- 理解があいまいな問題は、チェックをつけて反復演習

- 通勤時間に択一式問題集を反復演習(スキマ時間活用)

どの方法も地道ですが、着実に実力を高めることができました。

社労士試験の勉強時間は「質」と「タイミング」が大切です。勉強時間はもちろん大切ですが、同じ100時間でも「質」が違えば結果も大きく変わります。

特に、直前期に一気に詰め込む勉強は記憶に残りやすい反面、理解が浅いままだと応用力がつかず、本試験で苦戦することもあるかもしれません。

そのため、効率のよい勉強法を早い段階で見つけること、そして「今この時期に何をやるべきか」を意識した学習計画が重要です。

コツコツ型と追い込み型、それぞれに向き不向きがありますが、理想は「コツコツ×追い込み」のハイブリッド型です。

メリハリをつけた学習スタイルが、最も効果的だと私は感じました。

社労士試験を目指すあなたへ|失敗から学ぶ勉強戦略

- インプットとアウトプットのバランス : ただ読むだけの学習ではなく、過去問演習や模試を通じたアウトプットが重要。

- 早めにスケジュールを立てる : 直前期の追い込みに頼らず、ざっくりした年間計画を立ててコンスタントに学習。

- 苦手科目の早期発見と克服 : 社労士試験は科目ごとの基準点があるため、「穴のない学習」が重要。

私のように1年目で不合格になっても、正しく反省し、戦略を見直せば合格は十分に狙えます。

大切なのは、

・何が足りなかったかを把握すること

・自分に合った勉強法を探すこと

・諦めずに継続すること

この3つを意識して学習に取り組めば、社労士試験という大きな壁も越えられるはずです。

「合格できなかった」という経験も、決して無駄にはなりません。

むしろ、次の挑戦に向けた“確かな土台”になることを、私は身をもって実感しました。

まとめ|社労士試験の勉強時間は「自分との勝負」

社労士試験に合格するには、決して楽な道ではありません。ただし、勉強時間を可視化し、自分に合った勉強スタイルを確立すれば、着実に合格へ近づくことができます。

「あと一歩だった」1年目の経験は、間違いなく2年目の自分につながりました。

この記事が、あなたの勉強時間の見通しや、社労士試験に向けたモチベーションの一助になれば幸いです。

関連記事|合わせて読むならこちら!

『社労士試験の勉強時間は実際どれくらい?|合格者が語る2年目での合格記録』はこちら!

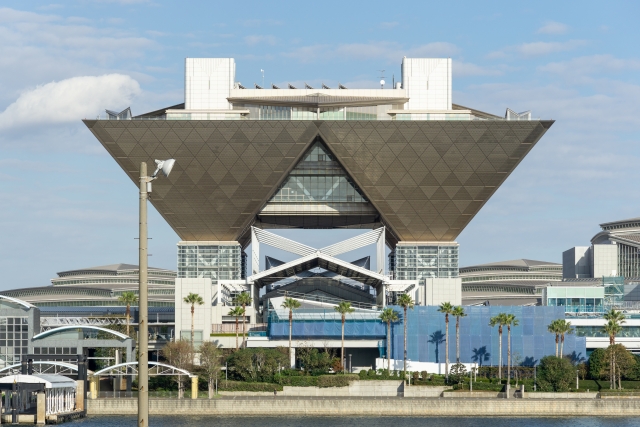

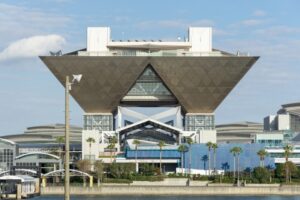

『社会保険労務士(社労士)試験の会場レポート|東京ビッグサイト編』はこちら!

『社会保険労務士(社労士)試験の会場レポート|東京流通センター(TRC)編』はこちら!

コメント